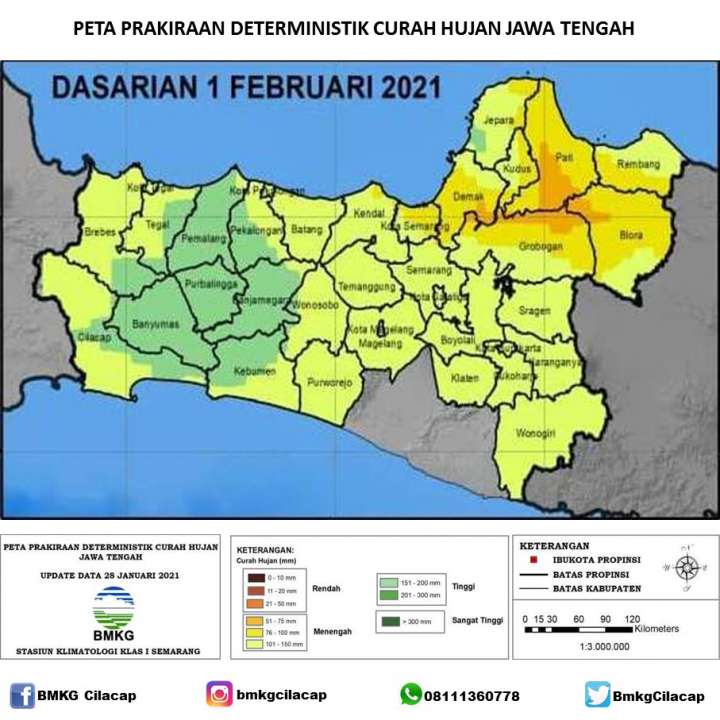

PURWOKERTOKITA.COM – Musim kemarau acap membawa derita bagi Misun, warga Rt 5 Rw 3 Desa Kutayasa, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Ia dan sebagian warga di wilayahnya kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kering.

Misun bahkan terpaksa menggunakan air keruh dari saluran irigasi untuk keperluan rumah tangganya.

Sumber mata air bersih bukannya tidak ada kala kemarau. Hanya lokasinya berada jauh di bawah pemukiman, di lahan sekitar Sungai Parakan, Desa Kutayasa.

Untuk mendapatkan mata air, warga membuat beberapa sumur di sekitar sungai. Sebagian warga menyedot mata air menggunakan mesin pompa untuk dialirkan ke rumah guna mencukupi kebutuhan keluarga.

Tetapi malang bagi Misun. Ia yang tidak memiliki mesin pompa sendiri sehingga kesulitan mengakses air bersih. Maklum, untuk membuat instalasi itu butuh biaya cukup mahal yang tidak semua warga bisa menjangkaunya.

“Saya bahkan dulu terpaksa pakai air keruh (air irigasi) untuk mandi cuci,”katanya

Tetapi itu cerita dulu. Pembangunan sebuah kincir air di bawah bendungan Sungai Parakan, sekitar tahun 2018, mampu mengakhiri penderitaannya, juga warga lain bernasib sama. Kincir berdiameter sekitar 2 meter itu diletakkan di dekat sumber mata air. Dari bendungan, air dialirkan melalui pipa ukuran 6 inch ke arah kincir. Air yang keluar deras dari mulut pipa langsung mengenai sudu kincir hingga mesin itu otomatis berputar.

As kincir dipasangi roda dengan tali yang dihubungkan ke mesin steam atau pompa air piston. Dari energi air yang menggerakan kincir, mampu menghasilkan daya ungkit untuk menaikkan air dar sumber mata air ke rumah-rumah warga di atasnya, melalui sambungan pipa.

Rumah Misun pun ikut teraliri. Bak penampungan di rumahnya selalu terisi. Kebutuhan air keluarganya tercukupi. Dengan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan banyak warga itu, Misun ta perlu mengeluarkan untuk membeli mesin pompa bertenaga listrik atau BBM. Ia pun tak perlu pusing memikirkan tagihan listrik bulanan yang memberatkan.

“Sangat membantu sekali,”katanya

Muasal kincir di Desa Kutayasa berawal ketika desa itu mendapatkan bantuan untuk ketahanan masyarakat desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 20 juta, sekitar tahun 2018 lalu. Sadar masalah di desa kekurangan air, pemerintah desa akhirnya mengajukan permohonan bantuan untuk pembangunan kincir air guna menggerakkan pompa.

Desa itu memiliki potensi untuk mengembangkan teknologi kincir karena ada aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun. Di sekitarnya ada mata air yang tak pernah kering walau kemarau. Arus deras sungai bisa jadi sumber energi terbarukan untuk menggerakkan kincir dan menghidupkan mesin pompa tanpa menggunakan listrik atau Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kepala Urusan Umum (Kaur) Umum Desa Kutayasa Trimo Suroso Ringun mengakui, mulanya pekerjaan itu dianggap mustahil bagi warga. Bagaimana mungkin, tanpa sumber energi dari BBM atau tenaga listrik, alat itu mampu menaikkan air di bawah tebing dan mengalirkannya ke pemukiman yang berada ratusan meter di atasnya.

“Mulanya warga ragu. Tidak mungkin, hanya dengan kincir dan steam, tanpa listrik dan BBM, air bisa ditarik ke atas,” katanya.

Wajar masyarakat meragukan. Selama ini mereka lebih akrab dengan mesin pompa bertenaga listrik atau BBM. Mereka bahkan rela membeli instalasi itu meski harganya cukup mahal, demi terpenuhinya kebutuhan vital. Padahal, menurut Trimo, butuh setidaknya dua hingga tiga mesin pompa untuk menarik air dari sumbernya menuju rumah warga di atas. Belum kebutuhan pipa peralon yang harus disambung memanjang.

Ditambah pengeluaran untuk membayar tagihan listrik yang membengkak karena penggunaan listrik berdaya tinggi. Tak ayal, warga kecil seperti Misun memilih meminta air ke tetangga atau berburu langsung ke sumbernya untuk mengakses air bersih.

Tak dinyana, kehadiran pompa bertenaga air mampu menjawab kebutuhan warga. Sesuatu yang mulanya dianggap mustahil menjadi nyata. Berbekal teknologi sederhana itu, sumber air yang berada jauh di bawah bisa ditarik ke pemukiman di atasnya.

Tidak tanggung-tanggung, teknologi tepat guna itu mampu mengaliri sekitar 80 rumah yang dihuni ratusan jiwa. Hingga yang terjauh, rumah berjarak sekitar 800 meter dari sumber pun ikut teraliri air bersih.

Warga yang mulanya ragu kini balik memuji. Kini, setelah teruji, warga kini bahkan berencana membuat kincir baru lagi secara swadaya sehingga pemanfaatannya semakin meluas.

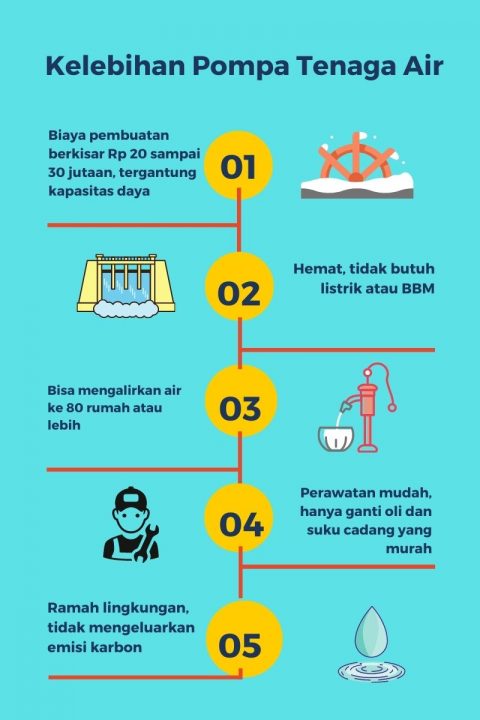

Wajar saja warga mau swadaya. Untuk membuat kincir lengkap dengan instalasinya butuh biaya tidak terlalu mahal, dibanding manfaat besar yang dirasakan warga nantinya. Trimo mengatakan, warga bisa meminta bantuan tukang las untuk membuat kincir dar besi, kemudian membeli instalasi lain di antaranya mesin steam dan jaringan pipa. Pihaknya hanya menghabiskan sekitar Rp 20 jutaan saat membangun instalasi kincir yang ahirnya bisa mengaliri sekitar 80 rumah.

“Karena masih banyak rumah yang belum teraliri air, malah ada rencana warga mau swadaya bikin kincir lagi,” katanya.

Menariknya, pemanfaatan mesin bertenaga air ini menggunakan prinsip gotong royong. Tidak ada tagihan rutin tiap bulan bagi pemakai, atau pemasangan meter di tiap rumah. Warga bahkan nyaris tak mengeluarkan biaya meski pemakaian air tak terbatas.

Jikapun muncul biaya, itu karena ada suku cadang yang rusak atau kebutuhan ganti oli secara berkala. Setahun, diperkirakan hanya butuh dana sekitar Rp 160 ribu untuk membeli oli 4 kaleng, ditambah suku cadang lain senilai puluhan ribu rupiah. Ini di luar laker yang harus diganti kalau rusak, meski keawetannya bisa sampai bertahun-tahun.

Dengan biaya seringan itu, tak ayal, pemakai yang mampu secara ekonomi tak segan menanggung biaya untuk membeli suku cadang yang rusak tanpa meminta ganti para pemakai lainnya. Adapun pemakai dar ekonomi lemah kebagian menyumbang tenaga untuk merawat dan memperbaiki kincir.

Keberadaan kincir yang berarti bagi kehidupan warga membawa banyak dampak positif, termasuk mendorong mereka untuk menjaganya. Karena operasional kincir memanfaatkan tenaga arus air, warga terdorong untuk berusaha melestarikan sungai agar debit air terjaga. Mereka tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Warga juga rajin membersihkan sampah yang bisa menyumbat dan menghambat perputaran kincir.

“Karena warga kalau ke kebun lewatnya di situ, sembari mengontrol, kalau ada sampah dibersihkan,” katanya.

Ubah perilaku masyarakat

Ubah perilaku masyarakat

Di pelataran rumah milik Irhamto, Desa Karangtengah Kecamatan Batur, Banjarnegara, sebuah kincir berbahan besi yang telah diwarnai siap dipasang. Kincir itu sudah dirangkai dengan pompa piston untuk menyedot air.

Irhamto, sang kreator sedang mempersiapkan alat itu untuk dipasang di sebuah desa di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada musim kemarau ini. Di sana, ada masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih karena mata air berada di bawah. Ini bukan karya pertamanya yang bisa dinikmati masyarakat luas. Produk kincir yang ia namai Batubana sudah tersebar di banyak daerah.

Irhamto yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) mampu mewujudkan impian warga untuk mengakses air bersih sebagai kebutuhan dasar rumah tangga. Inisiatif peraih penghargaan Kalpataru dari Gubernur Jateng tahun 2017 ini berawal dari keprihatinannya terhadap banyaknya warga yang kesulitan mengakses air bersih.

Padahal di sekitar mereka debit air sungai melimpah dan bisa dimanfaatkan untuk sumber energi. Hingga ia berpikir keras untuk membuat teknologi yang bisa menggerakkan pompa air tanpa menggunakan listrik atau BBM. Sebab penggunaan energi itu secara berlebih dapat membebani masyarakat. Penggunaan BBM untuk mesin pompa juga meningkatkan emisi karbon hingga mencemari lingkungan.

Irhamto awalnya bahkan rela berhutang agar bisa mengaplikasikan teknologinya di desa kekeringan. Ia mulai meneliti ketinggian tanah, debit air, hingga menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan.

“Banyak desa yang kekeringan. Masalahnya, ada mata air tapi di bawah. Elevasi tanah (pemukiman) lebih tinggi dari permukaan air,” katanya.

Kincir air bukan hanya ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi karbon, namun juga efisien digunakan masyarakat pedesaan. Irhamto mengatakan, jika menggunakan BBM, baik solar atau bensin, mesin pompa itu membutuhkan sekitar 5-6 liter per lima jamnya. Jika dipakai 24 jam, akan menghabiskan sekitar 24 liter.

Dengan menggunaan teknologi kincir, warga sama halnya menghemat 24 liter BBM tiap harinya. Jelas ini sangat irit. Warga hanya butuh biaya perbaikan suku cadang yang rusak maupun ganti oli.

Perawatan atau perbaikan alat itu pun mudah yang bisa dilakukan oleh warga, tanpa butuh keahlian khusus. Ini berbeda dengan teknologi lain semisal panel surya yang harganya lebih mahal dan tidak setiap warga bisa memperbaiki.

“Perawatannya mudah. Paling hanya ganti oli dan suku cadang yang rusak. Itupun kerusakan bisa tahunan,” katanya.

Bukan hanya menjawab kebutuhan air warga, pemanfaatan kincir air ternyata bisa mengubah perilaku masyarakat untuk menghargai lingkungan. Sebab warga mau tidak mau harus menjaga debit air sungai agar kincir bisa terus berputar. Sumber mata air pun harus dijaga keberadaannya. Ini mendorong mereka untuk melakukan penghijauan, khususnya di tebing sungai dan sekitar sumber mata air.

Tak hanya itu, warga juga perlahan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan karena bisa menyumbat dan menghambat perputaran kincir.

“Terpenting ini bisa mengubah perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mereka merawat sungai dan melakukan penghijauan,” katanya.

Menurut Irhamto, pembangunan instalasi kincir untuk memompa air hanya mahal di awal, yakni untuk pembelian pompa piston, pipa peralon, pembuatan kincir berbahan besi, dan beberapa suku cadang lain yang dibutuhkan. Biayanya berkisar antara Rp 35 juta sampai Rp 100 juta tergantung ukuran dan kapasitas daya yang dibutuhkan.

Tetapi setelah itu, masyarakat hanya memikirkan biaya perawatan yang sangat murah. Mereka bisa menikmati air bersih tiap hari tanpa terbebani dengan tagihan bulanan seperti pemakaian listrik.

“Beda dengan teknologi panel surya, harganya mahal dan tidak semua orang bisa memerbaiki. Kalau ini suku cadangnya familiar, dan masyarakat bisa perbaiki sendiri,” katanya.

Sayang penggunaan kincir air untuk penggera pompa ini belum populer bagi masyarakat. Meski teknologi itu sangat sederhana dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Padahal, tiap tahun, khususnya di musim kemarau, ribuan keluarga menjerit karena mengalami krisis air bersih.

Pemerintah harus menggelontorkan banyak anggaran untuk mengatasi masalah itu, baik melalui dropping air, pipanisasi, hingga pembangunan sumur bor yang biayanya cukup mahal.

Di Kabupaten Banjarnegara misalnya, dari data BPBD Banjarnegara, terdapat 35 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan rawan kekeringan. Padahal, wilayah perbukitan Banjarnegara banya dilintasi aliran sungai yang bisa manfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk menjawab permasalahan kekeringan di masyarakat.

Subsidi untuk energi terbarukan

Energi terbarukan air bisa juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Meski tak banyak, telah muncul kelompok-kelompok masyarakat yang bersemangat memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk tenaga air.

Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sekelompok pemuda menggagas wisata edukasi energi baru terbarukan. Pemuda Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga ini bercita-cita, wisata alam Situ Tirta Merta yang mereka kelola memiliki fasilitas pembangkit listrik tenaga mikro/minihidro.

Situ Tirta Merta merupakan wisata alam pemandian mata air alami. Potensi alam berupa mata air yang terus mengalir di segala musim inilah yang digunakan sebagai tenaga untuk menggerakkan turbin.

Selain sebagai wahana wisata edukasi, listrik hasil PLTMh ini kelak akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik tempat wisata. Kebutuhan itu meliputi penerangan hingga fasilitas pengolahan sampah dengan sistem pirolisis induksi.

“Jadi listrik dari mikro/mini hidro dipakai sebagai sumber energi untuk memanaskan sampah plastik, dengan hasil akhir bahan bakar,” kata Bangun Sugito, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata sekaligus Ketua Karangtaruna Desa Karangcegak.

Rencana ini terungkap pada sebuah acara kumpul bersama yang dihadiri sejumlah organisasi nonpemerintah, satu di antaranya Greenpeace Indonesia di Banjarnegara, 15 Agustus 2020. Dari uraian yang Bangun sampaikan, Greenpeace dan lembaga lain seperti Solar Generation, Enter Nusantara dan Tren Asia kemudian tertarik untuk membantu merealisasikan mimpi pemuda Desa Karangcegak itu.

Melalui kolaborasi bertajuk Koalisi Keberagaman, beberapa kelompok ini membantu instalasi mikrohidro lengkap dengan baterai penyimpan daya berkapasitas 500 watt pada awal November 2020. Mikrohidro senilai Rp 15 juta ini mampu menghasilkan listrik hingga 100 watt, cukup untuk mentenagai penerangan tempat wisata.

“Ini sebenarnya baru prototipe, karena kalau sesuai masterplan kami PLTMh yang kami rencanakan setidaknya mampu menghasilkan daya 900 watt,” ujar dia.

Azka dari Enter Nusantara mengatakan, PLTMh ini diharapkan bisa menjadi role model pemenuhan kebutuhan listrik menggunakan energi baru terbarukan bagi pemuda-pemuda di desa lain yang mengelola tempat wisata.

Masalahnya, teknologi energi baru terbarukan saat ini masih terbilang mahal. Ini karena pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada pemanfaatan energi terbarukan.

“Selama ini pemerintah hanya mensubsidi batu bara, makanya batu bara harganya murah. Bayangkan kalau subsidinya ke solar panel misalnya, saya yakin harga solar panel bakal murah,” tuturnya.

Selama ini organisasi lingkungan mendesak pemerintah agar mensubsidi energi baru terbarukan agar pemanfaatan energi baru terbarukan meningkat. Sebab, sejauh ini target bauran energi terbarukan nasional masih minim dan ketercapaiannyapun tak jarang meleset.

Dari data Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, porsi bauran energi baru terbarukan nasional mencapai 11,51 persen dari target 13,4 persen.

“Aplikasi di lapangan belum sampai 20 persen, jauh banget,” ujar dia.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah Fahmi Bastian menilai pemanfaatan energi baru terbarukan belum menjadi prioritas. Pemerintah lebih banyak menggunakan bahan bakar fosil untuk memproduksi listrik.

Hal ini tercermin dari data bauran energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng. Data bauran energi Jateng tahun 2020 menunjukkan penggunaan batu bara mencapai 48,18 persen disusul minyak bumi sebesar 37,43 persen. Sementara pemanfaatan energi baru terbarukan baru mencapai 11,89 persen.

“Jadi masih menganggap energi fosil yang murah sebagai prioritas, dan energi baru terbarukan mahal,” kata dia.

Padahal bahan bakar fosil murah karena pemerintah mengeluarkan biaya untuk mensubsidi batu bara. Jika subsidi diarahkan pada energi baru terbarukan, maka harganya juga tak semahal saat ini.

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar serius mengalihkan pemanfaatan energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, semestinya ada Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum kebijakan ini.

“Sejauh ini hanya tertuang di rencana strategisdi RPJMD,” ujar dia.

Pemerintah memang memiliki target bauran energi baru terbarukan setiap tahun. Jawa Tengah misalnya, memiliki target pemanfaatan energi baru terbarukan hingga 21,32 persen pada tahun 2025. Dari data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, hingga 2019 Jawa Tengah baru mencapai 11,96 persen.

Untuk merealisasikan target pemanfaatan energi terbarukan, pada 2019 Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran hingga Rp 4,03 miliar. Selain yang dibiayai APBD, ada juga infrastruktur energi baru terbarukan yang didanai swasta, antara lain PLTSa Solo dan Semarang serta fasilitas percepatan operasi PLTP dan jaringan gas di Jawa Tengah.

Di Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara yang masuk wilayah Cabang Dinas ESDM Jateng, dalam dua tahun terakhir, fasilitasi pengembangan energi terbarukan oleh dinas baru terbatas biogas dan gas rawa.

Kepala Cabang Dinas ESDM Jateng wilayah Serayu Tengah Supriharjiyanto mengatakan, pada tahun 2020, Pemprov Jateng menggelontorkan bantuan untuk pengembangan biogas dari kotoran sapi dengan kapasitas 20 meter kubik.

Di tahun 2021, pihaknya kembali memfasilitasi pengembangan biogas dari kotoran ternak di dua desa di Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara senilai Rp 118 juta.

Selain itu, pihaknya mendorong pengembangan biogas oleh masyarakat secara mandiri sebagai sumber energi alternatif pengganti gas elpiji. Ia menilai potensi biogas dari kotoran ternak sangat besar karena banyak masyarakat, khususnya di pedesaan yang memelihara sapi. Sedangkan biaya untuk membuat instalasi biogas, baik digester,

“Kami bantu digester, sampai distribusi ke kompor,” katanya.

Selain biogas, pihaknya di tahun 2021 ini tengah mengembangkan pemanfaatan gas rawa di Desa Pegundungan Kecematan Pejawaran dengan total bantuan senilai Rp 198 juta. Gas rawa atau gas biogenik merupaan gas metan yang terbentuk akibat ativitas anaerobik. Kemunculan gas biogenik ke permukaan sering dijumpai di rawa atau sawah sehingga disebut gas rawa. Gas ini umumnya tidak berbau, mudah terbakar, dan bertekanan rendah.

Gas rawa di Desa Pegundungan dialirkan ke 25 rumah tangga sebagai energi alternatif pengganti elpiji. Di tahun sebelumnya, 2021, pengembangan gas rawa juga dilakukan di Desa Bantar, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara.

Di tahun 2022 nanti, pemerintah juga berencana memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) rooftop di Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin, Kecamatan Bawang Banjarnegara dengan kapasitas 15 ribu watt.

Energi surya itu bisa membangkitkan listrik untuk mencukupi kebutuhan listrik di pondok pesantren. Tetapi, meski sudah menggunakan PLTS, pesantren itu tak lantas lepas ketergantungan terhadap listrik PLN.

“Bisa mengurangi tagihan PLN. Istilahnya menabung daya kalau siang dibeli PLN. Estimasi efisiensi sekitar 30 persen,” kata Risdianto, Kasi Energi Cabang Dinas ESDM Jateng wilayah Serayu Selatan.

Selain itu, ada beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) namun dikembangkan oleh pihak swasta yang listriknya dijual ke PLN. PT Indonesia Power juga disebutnya mengembangkan PLTMH sendiri dengan memanfaatkan air limpasan dari Waduk Mrica Banjarnegara.

Keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan paling terlihat dari besaran anggaran atau bantuan untuk sektor tersebut. Bantuan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan dan revitalisasi PLTMh misalnya, ternyata fluktuatif dari tahun ke tahun. Bahkan, ada beberapa periode di mana Pemprov tidak menganggarkan bantuan baik untuk pembangunan maupun untuk revitalisasi PLTMh yang dikelola masyarakat.

Dari data Dinas ESDM Jateng, pada tahun 2013 ada satu pembangunan PLTMH yang dibantu senilai Rp 1 miliar lebih. Sementara untuk revitalisasi tidak dianggarkan. Tahun 2014, ada bantuan untuk dua unit PLTMh yang totalnya sebesar Rp 2,45 miliar. Sementara anggaran revitalisasi sebesar Rp 245,99 juta untuk satu unit.

Tahun 2015, pemprov menganggarkan Rp 800 juta untuk membangun satu unit PLTMh. Biaya revitalisasi dianggarkan Rp 197 juta untuk satu unit.

Tahun 2016 tidak ada anggaran pembangunan PLTMh. Sementara untuk revitalisasi dianggarkan Rp 640 juta untuk dua unit.Tahun 2017, pemprov kembali tak menganggarkan pembangunan PLTMh. Namun tetap menganggarkan dana revitalisasi sebesar Rp 324,9 juta untuk satu unit.

Tahun 2018, pemprov mengeluarkan anggaran Rp 2,775 miliar untuk membangun dua unit PLTMh dan tidak menganggarkan biaya revitalisasi.

Tahun 2019, tidak ada anggaran pembangunan tetapi ada anggaran untuk revitalisasi dua unit PLTMh sebesar Rp199,4 juta.

Tahun 2020, kembali tak ada anggaran pembangunan. Namun masih ada anggaran revitalisasi satu unit PLTMh sebesar Rp 171,67 juta.

Tahun 2021, ada anggaran pembangunan satu unit PLTMh sebesar Rp 725 juta. Sementara untuk revitalisasi pemprov menganggarkan tiga unit PLTMh dengan total anggaran Rp 370 juta.

Pada akhirnya semua terpulang pada keberpihakan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Masyarakat memang mulai berinisiatif menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Namun tanpa dukungan pemerintah, inisiatif itu bisa jadi mandek. Sebaliknya dengan dukungan pemerintah, inisiatif teknologi murah dan ramah lingkungan ini bisa dirasakan masyarakat secara luas.

“Memang mereka punya proyeksi, tapi implementasinya tidak sesuai dengan apa yang ada di proyeksi itu. Jadi implementasi masih jauh dan tidak ambisius dalam konteks EBT,” kata Fahmi.